Bye bye print! Común bleibt.

Alle Beiträge und Rubriken in der Übersicht

Diesmal dabei: Vernetzung Süd (Leipzig) und Solidarisch in Gröpelingen (Bremen)

Porträt: Das Vermächtnis des amerikanischen Stadtsoziologen Mike Davis (1946–2022)

Mehr als ein Buch zur Kampagne: Warum es „Wie Vergesellschaftung gelingt“ von »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« jetzt braucht. Ein Interview mit Ralf Hoffrogge von »DWE«.

Die »Right to the City for All-AG« in der Kampagne »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« (DWE) erzählt von ihrer Gründung und wie sie mit unkonventionellen Aktionen etablierte Herangehensweisen bereichert.

Was ist eigentlich »Solidarity City«? Hier werden drei Bedeutungen des Begriffs vorgestellt: Soziale Bewegung, akademisches Netzwerk und Strategie im Kampf für das Recht auf Rechte.

Ende der 2010er-Jahre war der neue Munizipalismus plötzlich in aller Munde. Aktivist:innen und Wissenschaftler:innen griffen den Begriff hoffnungsvoll auf. Dann wurde es plötzlich still. Was ist passiert, und wo steht die Bewegung jetzt?

Eine andere Wohnungspolitik, die Menschen und Quartiere schützt und gemeinwohlorientierte wohnungswirtschaftliche Strukturen sowie Selbstverwaltung ermöglicht, muss weiterhin erkämpft werden. Wir sollten dafür an die Vernetzungen der Vor-Corona-Zeit anknüpfen.

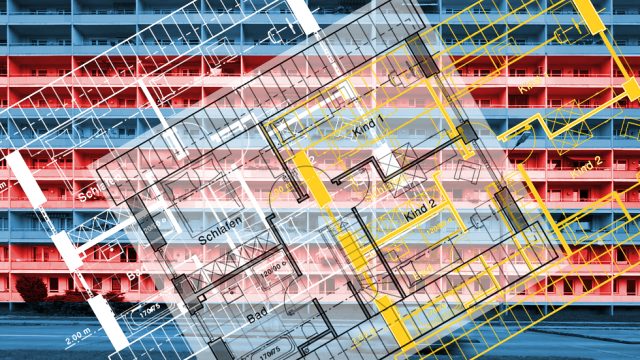

Re-Kommunalisierungen von privaten Wohnungsbeständen erweitern die öffentliche Einflusssphäre auf die Wohnraumversorgung. Dennoch sind sie kein Widerspruch zu einer marktgetriebenen Wohnungspolitik und hinterlassen überschuldete Wohnungsbaugesellschaften und unzufriedene Mieter:innen.

Es gab nie einen Masterplan zum Wachstum im Mietshäuser Syndikat. Im Gegenteil: Als sich die ersten Projekte in Freiburg zusammenschlossen, sah niemand vorher, dass der Verbund 30 Jahre später beinahe 180 Projekte umfasst.

23 Menschen haben sich zusammengeschlossen, um einem denkmalgeschützten Vierkanthof in Köln, dem Petershof, neues Leben zu schenken. Der Petershof wird von einer Genossenschaft selbstverwaltet, um ein sozial-ökologisches Modellprojekt zu schaffen.

Mitten in Wien steht seit 2020 das Hausprojekt »Bikes and Rails«. Die Bewohner:innen zahlen eine Miete, die im Durchschnitt zehn Euro pro Quadratmeter geringer ist als die ihrer Nachbar:innen. In dem fünfstöckigen Passivhaus wird nicht nur gewohnt, dort entsteht auch Raum für Projekte und gemeinwohlorientierte Initiativen.

In den 1970er Jahren sollte es der Gretherfabrik im Freiburger Viertel Grün/Sedanquartier, an den Kragen gehen. 1980 standen die Gebäude aber immer noch und es gründete sich der »Verein für Leben und Arbeiten in der Gretherschen Fabrik«.

Spätestens als die „Wächterhäuser“ bundesweit Schlagzeilen machten, stand Leipzig nicht mehr für Schrumpfung und Leerstand, sondern für Kreativität und Aufbruch. Die Bedingungen für Wohnprojekte haben sich erschwert. Ein wohnungspolitisches Konzept schaffte die Grundlage für die Förderung von Beratungsangeboten, Konzeptvergabeverfahren sowie die Entstehung des »Netzwerks Leipziger Freiheit«.

Selbstorganisierte Wohninitiativen, Einzelpersonen und Vertreter:innen sozialer Träger gründeten 2005 das »Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen«.

Die Neoliberalisierung der Wohnungsversorgung und die strukturelle Individualisierung von Care-Arbeit verräumlichen Geschlechterverhältnisse, prägen somit die Wohnsituation vieler – insbesondere alleinerziehender Mütter – und stellen sie vor große Herausforderungen im Alltag.

Eigentumsfragen sind die Wurzel zahlreicher Krisen des 21. Jahrhunderts. Die Vergesellschaftungskonferenz hat den Grundstein für ein gemeinsames Verständnis von Vergesellschaftung gelegt, um als eine neue Bewegung die Verteilung von Eigentum und eine neue Organisation von gemeinwohlorientierter Wirtschaft fordern zu können.

Was haben Islamabad und Brasilia gemeinsam? Beides sind Hauptstädte – und Planstädte. Arslan Waheed hat in den Slums der pakistanischen und der brasilianischen Metropole geforscht. Den Diskurs um „Entwicklung“ stellt der pakistanische Stadtsoziologe in Frage.

In Brüssel steigen die Mieten, gleichzeitig ist die Armutsquote hoch. Menschen ohne Papiere leben unter extrem schlechten Bedingungen. Dagegen formiert sich Widerstand. Ein Interview mit der Geografin Sarah, die sich seit über zehn Jahren in der stadt- und mietenpolitischen Bewegung in Brüssel engagiert.

Innenansichten der stadtpolitischen Bewegung Zagrebs nach dem Wahlsieg einer munizipalistischen Parteien-Plattform.

In der spanischen Region Katalonien probieren immer mehr Menschen das Konzept des Cohousing. Dahinter steckt ein Genossenschaftsmodell. Was hat es damit auf sich?

Community Organizing beschreibt die Methode, um in einer Nachbarschaft eine Gemeinschaft aufzubauen, die für ihre Interessen eintreten kann. Ursprünglich in den USA entstanden wird diese Methode zunehmend auch bei uns genutzt.

Wir rezensieren den Film SEVEN PRISONERS sowie die Bücher REVOLUTIONÄRE STADTTEILARBEIT und BITTE LEBN.

Común #7 / Januar 2023